Un résumé de ce document a été présenté lors d’une conférence intitulée «Solidarités inclusives : réinventer les frontières en des temps divisés» organisée par la Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), une organisation internationale interdisciplinaire comptant des membres dans plus de 50 pays sur les cinq continents. La présentation a été faite lors de cette conférence SASE qui s’est tenue à Montréal le 11 juillet 2025, dans le cadre de la session de réseau sur la dynamique du marché du travail, les changements démographiques et les structures du développement international : nouvelles perspectives.

Auteurs : Yvon Poirier¹ (auteur présentateur, RIPESS, Québec, Canada) et Sandra Moreno (co-auteure non présentatrice, RIPESS, Granada, Espagne)

Résumé/Description [1]

Le présent document s’appuie sur une publication antérieure « L’adoption le 18 avril 2023 de la résolution A/RES/77/281, « La promotion de l’économie sociale et solidaire pour le développement durable » – La contribution du RIPESS Un compte rendu détaillé », qui a été publiée en décembre 2024, et est adaptée au contexte actuel. L’hypothèse qui explique l’adoption de la résolution A/RES/77/281 est qu’elle s’est produite en raison de l’émergence d’un écosystème mondial de l’économie sociale et solidaire (ESS) en construction depuis un quart de siècle. Progressivement, depuis 1997, un mouvement s’est construit autour du concept d’économie solidaire, incluant les grands secteurs de l’économie sociale (coopératives, mutuelles et organismes à but non lucratif) comme alternative à notre économie d’entreprise. Le Réseau intercontinental pour la promotion de l’économie sociale solidaire (RIPESS), officiellement créé en 2002, a été au cœur de la construction de ce mouvement. Une étape très importante a été franchie avec la création en 2013 du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (UNTFSSE). Avec les observateurs de l’ESS, dont le RIPESS depuis sa fondation, la promotion de l’ESS pour le Développement Durable en est devenue une priorité. Même s’il n’a pas été possible d’inclure l’ESS dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) 2015-2030, l’implication stratégique de l’ESS est restée la principale priorité de l’ensemble du mouvement. À partir de 2016, l’idée d’une résolution de l’ONU sur l’ESS a fait son chemin. Après l’introduction de l’idée par le RIPESS, l’UNTFSSE en a fait une priorité dans son plan d’action. Après quelques années d’efforts, un groupe de pays a formellement décidé en avril 2022 de présenter une résolution sur l’ESS à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Pendant des décennies, et même des siècles, les gens ont été laissés pour compte par l’économie capitaliste dominante. D’innombrables initiatives ont vu le jour dans le monde entier, juste pour survivre. C’est toujours le fondement des efforts actuels basés sur la solidarité pour répondre aux besoins des gens à la base.

De nombreuses initiatives politiques ont également vu le jour au cours des deux derniers siècles, y compris dans les pays dits « communistes ». La prise de contrôle d’États par un parti politique dans le but de changer la société d’une manière autoritaire et descendante (ou « top-down ») a montré ses fortes limites, et même ses échecs. En revanche, l’« économie sociale et solidaire » (ESS), également appelée « économie solidaire », et dans certains endroits les mouvements d’« économie sociale » ou de « développement communautaire », ont construit des organisations solidaires à partir de la base. Ils se sont organisés en réseaux plus larges dans leurs pays respectifs, qui s’organisent ensuite au niveau continental. Entre le milieu et la fin des années 1990, ces organisations de base ont également décidé qu’elles avaient besoin d’un réseau mondial pour promouvoir une approche socio-économique alternative. Après deux décennies d’efforts, le RIPESS a été en mesure de créer un réseau intercontinental à grande échelle. Nous affirmons fièrement que nous sommes le seul réseau mondial de l’ESS. Il existe d’autres réseaux internationaux tels que l’Alliance coopérative internationale (ACI), cependant, les coopératives ne sont qu’une partie de l’ESS. Ce document soutient que c’est un esprit de solidarité sous-jacent qui a facilité la création d’un écosystème d’acteurs partageant les mêmes idées provenant d’agences des Nations Unies, de gouvernements et de la société civile qui a rendu possible un voyage collectif vers l’adoption de la résolution A/RES/71/281 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur « Promouvoir l’économie sociale et solidaire pour le développement durable » d’avril 2023, et certaines avancées multilatérales et autres pour l’ESS depuis lors.

Introduction

Nous sommes maintenant dans la 25ème année du XXIe siècle. Les problèmes auxquels l’humanité est confrontée sont graves, en particulier pour les plus pauvres, et la perspective d’un réchauffement climatique incontrôlé dresse un sombre tableau de l’avenir.

Cependant, il n’y a rien de « naturel » dans ce qui se passe. Les problèmes sont tous « d’origine humaine » et peuvent tous être résolus puisque des solutions existent. Y compris pour lutter contre le changement climatique. La science démontre clairement que l’activité économique humaine actuelle, organisée autour de la production à base de carbone, en est la cause. Il est donc nécessaire de s’éloigner des énergies carbonées, et c’est techniquement et organisationnellement possible.

Si c’est possible, pourquoi l’économie mondiale ne s’éloigne-t-elle pas des combustibles fossiles ? La résistance et l’opposition de ceux qui dominent les économies du monde entier – bien sûr, l’industrie des combustibles fossiles de plusieurs milliards de dollars, mais plus largement la force motrice du système capitaliste mondial qui fait passer les profits avant tout le reste – en sont la cause évidente.

Ce même système mondial, dans sa forme actuelle appelée capitalisme néolibéral, affecte également toute l’activité humaine. Le transfert de richesse de la majorité de la population mondiale vers le 1 % est un fait bien connu. L’économiste français Thomas Piketty, dans son livre Le Capital au XXIe siècle, explique les mécanismes qui produisent inexorablement de tels résultats, qui creusent les inégalités entre les pays et à l’intérieur des pays à travers le monde.

Cela a entraîné de fortes résistances de la part de larges secteurs de la population et est à l’origine des migrations, qu’elles soient légales ou illégales. Et de nombreux problèmes politiques, y compris les guerres civiles, ont la question de la pauvreté et de l’exploitation parmi leurs causes.

Au cours des deux derniers siècles, beaucoup ont pensé que la prise du pouvoir d’État par des révolutions violentes, comme la création de l’Union soviétique en 1917, résoudrait le problème. Nous savons maintenant que cela ne s’est pas produit. L’une des raisons, de notre point de vue, est que changer les sociétés d’une manière descendante (ou « top-down »), où les gens sont censés obéir, est un échec.

Le système mondial actuel, basé sur la surexploitation et un paradigme hégémonique de production, de distribution et de consommation de biens et de services, sape également le travail productif et reproductif des femmes et la diversité des genres, approfondissant les racines des inégalités et le soin des êtres et de la planète. Ce système d’entreprise de plus en plus omniprésent est soutenu par des relations de pouvoir inégales, avec des conséquences néfastes telles que la perte des biens communs, de la biodiversité et l’exploitation croissante des travailleurs, y compris le travail de soins non rémunéré effectué par des femmes dans des conditions de travail informelles et précaires. La division sexuelle du travail dans le cadre de relations de pouvoir patriarcales a signifié que le travail des femmes a été largement invisible et considéré comme moins précieux, et au lieu de reconnaître la « reproduction » comme essentielle à la « production », elle a reproduit la discrimination, les inégalités entre les sexes et la violence. Dans ce cadre, le privilège et l’oppression émergent comme des dynamiques qui découlent de l’intersection du pouvoir sur la classe, le sexe, la race ou l’ethnicité, et d’autres identités sociales.

Une approche différente : une économie centrée sur l’être humain, gérée démocratiquement et solidaire

Au cours des dernières décennies, de nombreuses personnes, dans toutes les régions du monde, ont progressivement réalisé qu’une simple résistance, ou simplement l’élection de gouvernements qui promettent de résoudre les problèmes humains fondamentaux, ne suffirait pas à apporter des changements fondamentaux.

Cela a conduit à une approche alternative consciente que l’on pourrait appeler : « Organisons et gérons démocratiquement nos propres activités économiques ». C’est un peu comme l’approche coopérative historique, mais d’une manière plus holistique, où toute la communauté est impliquée. Pour certains, cette approche n’a pas toujours été une alternative consciente. Historiquement, les gens au niveau communautaire n’ont pas eu d’autre choix que de s’organiser juste pour survivre. D’une certaine manière, le besoin d’organisation collective a été à la base de la façon dont l’humanité a vécu pendant des centaines de milliers d’années. L’humanité a survécu en tant qu’espèce grâce à la coopération et à la solidarité, et non à cause de l’individualisme et de la concurrence sans entraves – ce qui est précisément ce qui met en danger la survie humaine aujourd’hui !

Construire un mouvement mondial de base : le rôle du RIPESS

Bien qu’il ait été précieux que, dans de nombreux endroits, les gens se soient organisés dans leurs propres communautés, effectuant souvent un travail merveilleux, il est arrivé un moment – surtout depuis l’avènement de la mondialisation néolibérale – où les gens se sont progressivement rendu compte que même les communautés bien organisées restent dans des situations très fragiles. Sortir 100 personnes de la pauvreté dans une ville alors qu’en même temps 200 personnes « tombent » dans la pauvreté parce qu’une multinationale ferme sa succursale locale pour répondre aux exigences de profit élevées de ses actionnaires est une cause perdue. Une conscience qu’il faut également s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de l’exclusion s’est de plus en plus ancrée.

Du milieu à la fin des années 1990, cela a conduit de nombreuses personnes, y compris des universitaires, des syndicalistes, des organisations féministes, des paysans et bien d’autres à entrer progressivement dans le processus de construction d’un mouvement mondial centré sur une économie solidaire.

Le premier événement international, avec des personnes d’Amérique latine, d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord, a eu lieu à Lima, au Pérou, du 1er au 4 juillet 1997. Lors de la réunion, sous le slogan « Mondialisation de la solidarité », les 350 participants ont affirmé que l’économie solidaire était une alternative. Extrait de la Déclaration :

| LA DÉCLARATION DE LIMA (4 juillet 1997) Nous, citoyens et citoyennes membres d’organisations populaires, paysannes et autochtones, de femmes, de jeunes; d’organisations syndicales, entrepreneuriales, coopératives, communautés de travail, micro entreprises, groupes d’Église, organisations non gouvernementales, groupes écologiques et technologiques, réseaux de développement, regroupements d’initiatives d’économie sociale et coalitions, provenant de trente-deux (32) pays et réunis à Lima, Pérou, du 1er au 4 juillet 1997, déclarons que: 1. Nous considérons être soumis à l’hégémonie d’un modèle de développement qui, aussi bien au Sud qu’au Nord, démontre ses limites, détruit la planète et produit pauvreté, exclusion sociale et politique, marginalisation d’un grand nombre et chômage. Nous considérons que ce modèle ne reconnaît pas un ensemble d’activités humaines indispensables pour la société et qu’il menace l’avenir de l’humanité. C’est pourquoi, en réaction à cette situation, nous nous sommes engagés dans un processus de développement solidaire qui remet en question la conception réductrice et déterministe selon laquelle la réponse aux besoins de l’humanité dépend de la compétition sauvage sur le marché et de ses soi-disant « lois naturelles ». L’économie solidaire s’appuie sur la coopération, le partage et l’action collective. Elle place la personne humaine au centre du développement économique et social. La solidarité en économie repose sur un projet tout à la fois économique, politique et social, qui entraîne une nouvelle manière de faire de la politique et d’établir les relations humaines sur la base du consensus et de l’agir citoyen. |

Lors de la deuxième rencontre sur la mondialisation de la solidarité à Québec (Canada) en octobre 2001, les participants ont décidé de consolider le mouvement en organisant une 3e rencontre à Dakar, au Sénégal, en 2005. Lors d’une réunion préparatoire en décembre 2002 à Dakar, les participants ont décidé de créer formellement le Réseau Intercontinental pour la Promotion de l’Economie Sociale Solidaire – RIPESS (acronyme basé sur les noms français et espagnol). Trois aspects clés doivent être soulignés :

- Le choix de « intercontinental » plutôt que de « international » a été une décision consciente. Cela implique que le RIPESS est décentralisé et qu’il s’agit d’une approche ascendante (« bottom-up »). Les membres s’organisent au niveau local et national dans différents pays, qui s’organisent ensuite au niveau continental.

- Conscient qu’agir au niveau continental ne suffit pas, il y avait un besoin explicite de s’organiser à l’échelle mondiale, de promouvoir l’ESS à l’échelle mondiale, y compris dans les institutions internationales telles que les Nations Unies et ses institutions spécialisées, notamment l’Organisation internationale du travail (OIT).

- Enfin, la troisième distinction importante concerne l’expression « économie sociale solidaire ». La proposition initiale était de nommer le réseau « économie sociale et solidaire ». Cette expression a été inventée en France dans les années 1989-1990 et signifiait regrouper les mouvements de l’économie sociale et l’économie solidaire, qui étaient distincts en France (et le sont encore à bien des égards). Les représentants de l’Amérique latine ont proposé de supprimer « et ». Il ne s’agit pas seulement d’un changement sémantique ou cosmétique. Pour le RIPESS, cela signifie que l’économie que nous voulons est sociale au sens de la propriété sociale (comme les coopératives), mais aussi une forte composante de solidarité qui implique la construction d’une économie pour tous les peuples – faisant écho à la devise des Objectifs de développement durable (ODD) de « Ne laisser personne de côté », selon laquelle l’économie doit mettre au premier plan la satisfaction des droits humains fondamentaux tels que reconnus dans l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Droits de 1948.

Article 25

1-Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2-La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Aujourd’hui, le changement climatique, même s’il s’agissait déjà d’un danger établi depuis au moins les années 1980, impacte l’ensemble de la civilisation telle que nous la connaissons. Les conséquences sont encore plus graves que prévu et il n’est pas surprenant que les personnes les plus pauvres de notre monde souffrent le plus de la situation actuelle. Outre le changement climatique, les ressources naturelles de notre planète sont consommées à un rythme intenable. Déjà le Club de Rome, dans son document de 1972 Les limites de la croissance, l’expression suivante identifiait les limites de l’économie actuelle en disant : nous ne pouvons pas avoir une croissance infinie sur une planète finie.

La compréhension commune de la « croissance » – qui conduit aux débats actuels sur la « croissance » par opposition à la « décroissance » – peut être comprise comme une « croissance extractiviste » (ce qui signifie « extractiviste », non seulement des ressources naturelles, mais aussi de la valeur du travail humain, où les formidables améliorations de la productivité sont captées par les propriétaires du capital, et non par les travailleurs, dont les salaires réels sont restés stagnants ou en baisse pendant des décennies). Certains processus économiques doivent « croître » (ou « se développer durablement »), comme les énergies propres, la production alimentaire agroécologique, les services de soins gratuits et abordables, et bien sûr la part des revenus des travailleurs. Les pratiques économiques néfastes doivent quant à elles « décroître » jusqu’à ce qu’elles soient totalement éliminées, telles que l’extraction et l’utilisation des combustibles fossiles, la déforestation et l’accaparement des terres pour la production agro-industrielle et l’extraction minière, et bien sûr la part des revenus et l’accumulation astronomique de richesses de l’oligarchie rentière capitaliste/ « techno-féodale » !

Ces approches et perspectives ont historiquement faussé les relations humaines et, par conséquent, les modèles économiques, donnant naissance au paradigme actuel basé sur l’exploitation de la nature, l’exercice de l’autorité dans une perspective colonialiste ou néocolonialiste. Nous devrions donc changer de regard, en nous concentrant davantage sur les effets de nos économies sur la nature et la planète et en limitant la croissance excessive. La nature est le siège d’une vision basée sur une cosmogonie associée aux visions « Pacha Mama » ou « Terre Mère », où la terre (biens communs et naturels) donne la vie à tous les êtres vivants. Les limites planétaires qui permettent la vie sont limitées. Malheureusement, de nombreuses limites ont déjà été franchies, et peut-être d’une manière qui est dangereusement proche de l’irréversible. L’ESS en tant que réponse systémique, abordée dans une perspective féministe, remettra sans aucun doute en cause tous ces rapports de force. L’ESS construit des modèles économiques très éloignés de la violence et du militarisme. En tant que projet de transformation sociale, l’économie sociale solidaire telle que nous la définissons doit aller au-delà de la remise en question d’une forme de production et de distribution non durable d’un point de vue socio-environnemental et aspirer à changer la façon dont les activités économiques ont été abordées jusqu’à présent, en tenant compte de la perspective de genre et féministe dans l’ESS pour une transformation globale.

Ceux-ci sont essentiels à la vision globale du mouvement de l’ESS.

De la construction du mouvement à la promotion de la reconnaissance internationale de l’ESS

Après avoir rassemblé de nombreux réseaux nationaux d’organisations de base, des universités, des mouvements sociaux et d’autres dans des réseaux continentaux, sur tous les continents, un important changement de paradigme s’est produit à la suite de la crise financière et économique mondiale de 2008-2009. Les dirigeants politiques et économiques du système économique actuel avaient précédemment déclaré qu’après l’effondrement du mur de Berlin et de l’Union soviétique, « l’histoire était terminée », en ce sens qu’il n’y avait qu’un seul système économique, le capitalisme, et que la prospérité se répercuterait sur tous.

La crise mondiale a été un choc, et le chômage a augmenté de dizaines de millions de personnes. Les toutes-puissantes institutions financières internationales contrôlées par les pays riches, comme le Fonds monétaire international (FMI), ne l’ont pas vu venir. À l’instar de leurs homologues des ministères des Finances des pays riches, ils ont refusé de tenir compte des avertissements provenant d’institutions de l’ONU gérées de manière plus démocratique. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l’OIT ont tiré la sonnette d’alarme sur la spéculation et la déréglementation financières croissantes depuis plus d’une décennie, avant même que des crises précurseurs n’éclatent, comme la crise de l’Asie de l’Est de 1997-98 qui a eu des effets de « contagion » dans une grande partie du monde en développement, mais a épargné les pays riches jusqu’à ce que la crise mondiale de 2008-2009 frappe : cette fois-ci déclenchée depuis les États-Unis en 2007, le cœur du capital financier mondial, avant de s’étendre au monde entier.

Les organisations et entreprises de l’ESS, qui ne sont pas directement exposées aux aléas de la spéculation financière, se sont montrées beaucoup plus résilientes à la crise que le secteur privé conventionnel, et ont même pu démontrer leur capacité à créer des emplois, malgré la dure nouvelle réalité économique. Dans ce contexte, des membres de la direction du RIPESS ont été invités à prendre la parole lors d’événements de l’OIT en 2009 à Genève et à Johannesburg. Cela a conduit l’OIT à organiser des académies annuelles de l’ESS de 2010 à 2022. Cela a permis d’accroître la connaissance de l’ESS, y compris le partage de nombreux exemples et bonnes pratiques de différents pays.

L’étape suivante a été la création du Groupe travail interinstituions des Nations Unies sur le social et la solidarité (UNTFSSE) le 30 septembre 2013 lors d’une réunion fondatrice convoquée par l’OIT, le PNUD, l’UN-NGLS et l’UNRISD. C’est le résultat d’une première conférence sur l’ESS à l’ONU du 6 au 8 mai 2013, intitulée « Potentialités et limites de l’économie sociale et solidaire ». Organisée par l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD), en collaboration avec l’OIT et le Service non gouvernemental des Nations Unies (UN-NGLS), avec la participation d’un large éventail d’acteurs et de chercheurs de l’ESS, y compris du RIPESS, différentes agences des Nations Unies présentes à la conférence ont jugé opportun d’avancer vers la création de l’UNTFSSE afin de plaider pour la promotion de l’ESS dans le système des Nations Unies et au-delà.

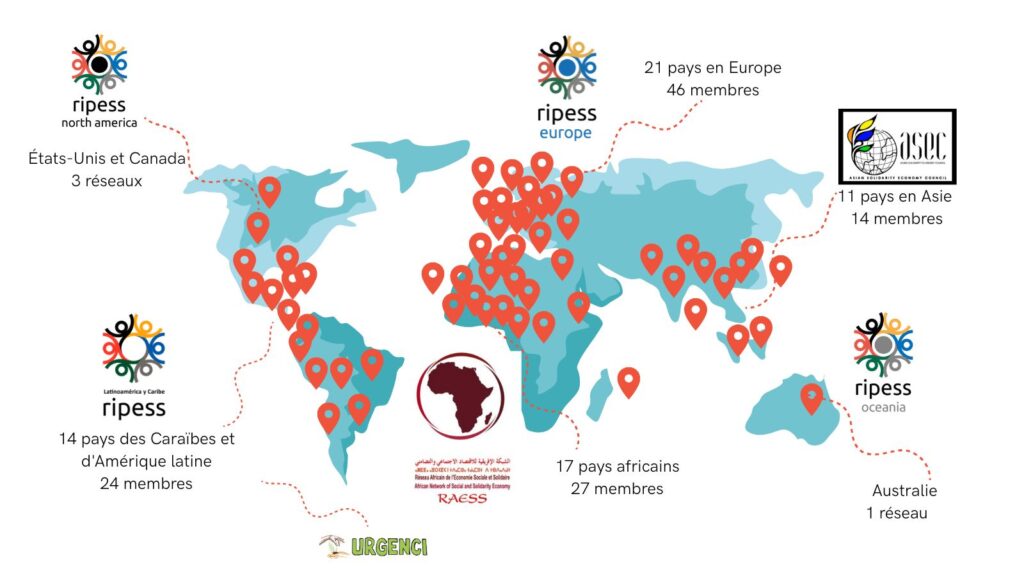

L’UNTFSSE a invité plusieurs organisations de l’ESS à participer en tant qu’observateurs à ses réunions, trois organisations ayant assumé ce rôle dans les premières années : l’Alliance coopérative internationale (ACI), l’association des Rencontres du Mont-Blanc (devenue ESS Forum International en 2016) et le RIPESS. L’inclusion de l’ACI reflète son statut reconnu de longue date au sein de l’OIT et le rôle historique des coopératives dans la promotion des pratiques d’économie sociale et solidaire, un engagement qu’elle a explicitement renforcé en 2017. De même, l’ESS Forum International a contribué à favoriser les échanges et les dialogues internationaux sur l’ESS, bien qu’avec une base organisationnelle plus limitée. Le RIPESS, en revanche, représente un réseau intercontinental unique qui s’est développé sur plus d’un quart de siècle, rassemblant diverses initiatives de terrain du monde entier (voir la carte ci-dessous). Cette portée et cette représentativité distinctives ont permis au RIPESS de jouer un rôle proactif dans le renforcement des travaux de l’UNTFSSE, notamment en contribuant en 2014 à la production de son premier document de position liant l’ESS au cadre des futurs Objectifs de Développement Durable.

Lors du Sommet des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) qui s’est tenu en juin 2012, le RIPESS avait inscrit les prochains objectifs de développement durable pour la période 2015-2030 comme une priorité pour les travaux futurs. La première action a été la publication en juillet 2014 de propositions pour les ODD initiées par le RIPESS et approuvées par plus de 500 organisations de la société civile. Cette publication a été publiée à l’occasion d’un discours du RIPESS à l’ONU en juillet 2014 lors d’événements préparatoires à l’ONU à New York. Cependant, malgré les efforts de beaucoup, l’Agenda 2030 ne fait pas explicitement référence à l’ESS (bien qu’il fasse référence aux coopératives lorsqu’il reconnaît la « diversité du secteur privé »). Nous avons également tenté, aux côtés des mouvements mondiaux de la société civile, d’inclure l’ESS dans le Programme d’action d’Addis-Abeba adopté lors de la 3e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD3) de juillet 2015. Même si l’ESS avait gagné en visibilité, nous avons dû reconnaître qu’il s’agissait encore d’une approche relativement inconnue. Nous étions assez dubitatifs sur le fait que les objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 seraient couronnés de succès, avec une approche de statu quo. Malheureusement, nous avions raison ! Depuis, l’ONU a averti à plusieurs reprises que le « statu quo » n’était « pas une option », alors qu’elle documentait l’absence de progrès et même des régressions dans la réalisation des ODD.

Malgré ces revers, nous n’avons pas relâché nos efforts pour promouvoir l’ESS comme une approche alternative pour « ne laisser personne de côté », comme l’ont inséré les Nations Unies dans le préambule de l’Agenda 2030. Par exemple, le RIPESS, aux côtés d’autres organisations de l’ESS, a promu l’inclusion de l’ESS dans le Nouvel Agenda Urbain adopté lors de la réunion Habitat III à Quito en octobre 2016. Ce fut un succès. De même, l’organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) a adopté un document de travail sur le développement local qui reconnaît l’importance de l’ESS lors de son Congrès de 2016 à Bogota. Au cours de la période 2013-2016, un nombre important de pays ont adopté des politiques et des législations sur l’ESS, ce qui a contribué à accroître les connaissances et la sensibilisation à l’ESS.

Une résolution de l’ONU sur l’ESS – les premières étapes – 2016 à 2019

En septembre 2016, l’un des coauteurs du présent document, Yvon Poirier, participait à une conférence à Montréal. Une amie française est venue voir Yvon et un collègue et lui a fait une suggestion importante : « Hier, à l’occasion d’une réunion à l’ONU, un haut responsable de l’ECOSOC m’a dit que le moment serait venu de proposer une résolution de l’ONU sur l’ESS ».

Après avoir examiné la situation, les progrès récents, le travail de l’UNTFSSE, l’idée semblait plausible. Pour faire bouger les choses, le RIPESS a partagé l’idée avec des personnes clés de l’UNTFSSE, dont la Présidente. Début 2017, des représentants de la CNUCED ont proposé d’inscrire l’idée d’une résolution de l’ONU à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’UNTFSSE. Pour différentes raisons, l’examen de ce point a été reporté à une séance ultérieure. Au cours de cette période, le mouvement de l’ESS a continué à progresser, y compris dans la législation d’autres pays. Déjà en 2017, lors du Forum politique de haut niveau (FPHN) annuel qui s’est tenu à l’ONU, il était tout à fait clair que les progrès vers la réalisation des ODD étaient non seulement lents, mais qu’il y avait aussi des signes avant-coureurs pessimistes.

Lors de la réunion de l’UNTFSSE du 20 février 2018, la proposition de s’engager en faveur d’une résolution de l’ONU sur l’ESS a été approuvée. Deux représentants de la CNUCED et Yvon avaient préparé une brève note conceptuelle sur les raisons d’une résolution de l’ONU. Lors de cette réunion, on nous a demandé d’aller de l’avant dans la préparation de la première ébauche d’une future résolution en vue d’un examen plus approfondi.

Une résolution de l’ONU sur l’ESS – les dernières étapes – 2020 au 18 avril 2023

L’auteur présentateur, Yvon Poirier, a publié un compte rendu détaillé du travail long et intense qui a culminé le 18 avril 2023 avec l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) de la résolution A/RES/77/281 sur « Promouvoir l’économie sociale et solidaire au service du développement durable ».

La solidarité était au cœur. Aspects principaux :

- Tous les acteurs directement impliqués étaient motivés par le fait que le monde reculait dans la réalisation de l’Agenda 2030. Dans le préambule de cet Agenda, comme nous l’avons déjà mentionné, les pays du monde ont affirmé qu’ils s’engageaient à ce que personne ne soit laissé de côté. Le fait qu’il s’agissait d’un échec évident, que plus il y avait de gens dans une situation plus difficile, que la pauvreté et l’exclusion privaient les gens de droits humains fondamentaux était une forte motivation pour toutes les personnes concernées. La solidarité avec les personnes laissées de côté est essentielle pour un avenir meilleur pour l’humanité.

- La solidarité entre les organisations et les gouvernements concernés a été un facteur clé. Une vision commune s’est développée au sein de l’UNTFSSE et de son travail. Différents pays ont progressivement adopté cette approche et ont convenu lors d’une réunion à Paris en avril 2021 de présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies une résolution reconnaissant l’ESS. (Seuls les États membres de l’ONU peuvent présenter des résolutions à l’Assemblée générale des Nations Unies.)

- La solidarité entre les organisations de travailleurs, les gouvernements, les organisations de l’ESS et un rôle de leadership fort du secrétariat de l’OIT ont été une dimension essentielle dans l’adoption de la résolution sur le travail décent et l’ESS par la Conférence internationale du Travail (CIT) en juin 2022. Ce texte contenait une première définition universelle de l’ESS, notamment les principes de gouvernance démocratique/participative et « la primauté de l’humain et de la finalité sociale sur le capital en ce qui concerne la répartition et l’utilisation des excédents et/ou des bénéfices ». Cette percée à l’OIT a été un tremplin majeur pour accroître le soutien politique en faveur d’une résolution plus large de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’ESS, qui prend acte de la définition universelle de l’ESS de la CIT. En tant que seule organisation tripartite des Nations Unies avec des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, les activités précédentes ont alimenté le processus qui a conduit à l’adoption de la résolution de 2022. L’OIT est le seul organe des Nations Unies à avoir adopté une stratégie et un plan d’action à l’échelle de l’Organisation sur le travail décent et l’ESS en novembre 2022.

- La solidarité entre les représentants des organisations et des États est également importante. Les personnes qui ont participé à l’exécution du travail, à la rédaction des différentes versions de la résolution, des documents expliquant la raison d’être d’une telle résolution, ont été un travail d’équipe intense entre des personnes qui comprenaient pourquoi elles effectuaient ce travail.

- Il était important d’expliquer les raisons d’une telle résolution, de travailler avec les États et les autres parties prenantes. Et comme toujours, les relations personnelles étaient importantes. Cela explique en partie pourquoi le jour de l’adoption de la résolution, juste avant que le Président n’utilise son marteau pour dire « Adoptée », 43 pays l’avaient officiellement approuvée.

Nous pouvons conclure que cela a été possible parce qu’au fil des ans, un écosystème mondial multipartite de l’ESS s’est formé, avec des personnes dédiées à l’avenir de l’humanité, dans un esprit de solidarité avec les générations présentes et futures – en contraste frappant avec l’obsession collectivement autodestructrice de quelques-uns de devenir de plus en plus riches ! Nous sommes fiers du rôle que nous avons joué dans la construction de cet écosystème.

Prochaines étapes – à partir de 2023

L’adoption de la résolution A/RES/77/281 a constitué une étape. L’importance de cette étape dépend de ce qui sera fait collectivement ensuite. Une résolution de l’ONU qui n’est pas mise en œuvre n’est que des mots sur du papier, comme c’est le cas pour tant de résolutions et de déclarations de l’ONU. Le travail de suivi a été amorcé, étape par étape. Quelques autres pays ont adopté une législation sur l’ESS depuis lors.

La résolution de 2023 a donné le mandat suivant à l’UNTFSSE :

Prie le Secrétaire général d’établir, dans la limite des ressources existantes, et en collaboration avec le Groupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire, un rapport sur l’application de la présente résolution, compte tenu de la contribution de l’économie sociale et solidaire à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à une reprise inclusive, porteuse d’emplois, résiliente et durable, et décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-dix-neuvième session, au titre de la question intitulée « Développement durable », la question subsidiaire intitulée « La promotion de l’économie sociale et solidaire au service du développement durable ».

L’UNTFSSE a bien préparé un rapport pour le Secrétaire général, ce qui a conduit les pays de l’ONU à adopter une deuxième résolution, A/RES/79/213, adoptée en décembre 2024. La résolution réitère l’approche de l’ESS et des propositions plus spécifiques pour la mise en œuvre de la résolution initiale de l’ESS, telles que le paragraphe opérationnel demandant que les institutions financières internationales, y compris les banques multilatérales de développement, fournissent des financements aux entités de l’ESS. Cette dernière résolution demandait aux États membres d’examiner comment l’ESS pourrait être incluse dans les résultats de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) qui devait se tenir à Séville, en Espagne, du 30 juin au 3 juillet 2025. En grande partie grâce à l’engagement du RIPESS, en partenariat avec un groupe noyaux de pays, l’UNTFSSE et d’autres organisations de la société civile, l’ESS a été incluse dans deux paragraphes du document final de la FfD4, le Compromiso de Sevilla, ou Engagement de Séville. Le nouvel Agenda mondial pour le Financement du Développement comprend désormais un engagement à faciliter la croissance de l’ESS et son soutien par les institutions financières locales, nationales et internationales.

Le 15 février 2025 également, les Chef ‘État de l’Union africaine ont adopté L’économie sociale et solidaire (ESS) dans l’Union africaine – Stratégie décennale et Plan de mise en œuvre de l’ESS (2023-2033). Le Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire (RAÉSS), membre continental africain du RIPESS, est reconnu dans le document adopté pour la stratégie. Cette reconnaissance est en partie le résultat de la promotion de l’ESS en Afrique par le RIPESS et le RAÉSS, depuis plus de deux décennies.

En outre, la participation active du RIPESS à la CIT 2023 a permis d’inclure la contribution de l’ESS dans l’agenda de l’OIT pour une transition juste, et il a réussi à inscrire l’économie sociale et solidaire (ESS) à l’agenda de l’OIT sur l’économie des soins. À la FfD4, l’ESS n’a pas seulement été incluse dans les engagements du document intergouvernemental officiel comme nous l’avons déjà mentionné, mais aussi dans la déclaration du Forum féministe et la déclaration du Forum de la société civile de la FfD4.

Pour conclure

Il ne fait aucun doute que l’orientation de notre travail au cours des 25 dernières années, fondée sur la solidarité, nous a aidés à réaliser des progrès substantiels, non pas pour nous, mais pour une économie fondée sur l’être humain et axée sur les droits humains fondamentaux. Nous avons joué un rôle déterminant dans l’adoption de la résolution A/RES/77/281 des Nations Unies et dans l’inclusion de l’ESS dans le résultat de la FfD4. Nous ne pensons pas que l’un ou l’autre aurait réussi sans notre implication directe.

Ensemble, la résolution de la CIT et les deux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies fournissent un cadre multilatéral cohérent pour le travail décent et le développement durable par le biais de l’ESS, l’OIT et l’UNTFSSE soutenant leur mise en œuvre aux niveaux mondial, régional et national.

Nous n’en sommes qu’au début d’un processus mondial visant à construire une économie par et pour les gens et non pour le capital. Nous poursuivons le travail commencé il y a quelques siècles. Nous entrons dans une nouvelle étape de l’histoire. Notre économie actuelle est aujourd’hui mondialisée, comme s’il s’agissait d’un marché unique, dominé par le capital. C’est pourquoi nous devons mondialiser la solidarité. Après tout, il n’y a qu’une seule humanité et une seule planète !

Dernières réflexions

Nous sommes également inspirés par une vision différente, basée sur les savoirs traditionnels.

Dans les Amériques, les peuples autochtones utilisent l’expression Terre Mère. Le monde ne nous appartient pas comme quelque chose que nous pouvons exploiter sans fin. Nous devons considérer que nous appartenons à la Terre et non l’inverse. Cela a conduit à l’expression utilisée par de nombreuses personnes en Inde appelée fiduciarité tutelle. Cela implique que les générations vivantes sont chargées de prendre soin de la planète et même de l’améliorer pour les générations futures. Dans le même sens, les peuples autochtones du Canada disent que lorsqu’on examine un projet de développement, on doit penser aux sept générations futures. La communauté sera-t-elle meilleure dans sept générations ?

Sarvodaya est une autre expression bien connue en Asie. En bref, cela signifie que si nous améliorons la vie des plus pauvres et des plus défavorisés, c’est l’ensemble de la société qui s’en trouvera améliorée.

Une citation attribuée à Gandhi :

Le monde en a assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous.

Et une citation d’Indra Rubio – Institut Simone de Beauvoir

Nous devons décider si nous voulons reconstruire un modèle économique qui privilégie le profit et l’accumulation entre les mains de quelques-uns, ou une économie solidaire qui privilégie la vie, le soin mutuel et la préservation des biens communs, comme le réclament depuis longtemps les mouvements féministes.

Les co-auteurs

Yvon Poirier

Yvon Poirier s’investit à temps plein en tant que bénévole (vivant d’une pension du secteur public) depuis 2004 au sein du Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (RIPESS). Diverses tâches et fonctions ont été exercées au cours de ces années. Il a participé aux réunions mondiales du RIPESS, à Dakar en 2005, au Luxembourg en 2019 et à Manille en 2013. Il a participé à des réunions en Asie, à Manille en 2007, à Tokyo en 2009, à Kuala Lumpur en 2011 et en Indonésie en 2011. Il a participé à différents Forums sociaux mondiaux, en 2005 et 2009 au Brésil, en Tunisie en 2013 et en 2015 et 2016 au Canada. Il a été membre du conseil d’administration du Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC) de 2012 à 2025 et était le représentant au RIPESS. Depuis 2014, il est représentant du RIPESS au sein du Groupe de travail interinstitutions des Nations Unies sur l’économie sociale et solidaire (UNTFSSE). Depuis, il a participé à toutes les réunions et colloques. Son implication dans le groupe de travail l’a amené à faire partie de l’équipe qui a pu faire adopter par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 18 avril 2023, la résolution A/RES/77/281 Promouvoir l’économie sociale et solidaire au service du développement durable. Il a étudié les sciences politiques et a été professeur d’université et militant syndical de 1968 à 1997.

Sandra Moreno

Sandra Moreno Cadena est la secrétaire exécutive du RIPESS (Réseau intercontinental pour la promotion de l’économie sociale solidaire). Elle a une formation en agriculture biodynamique en Espagne, un diplôme d’études de développement à Genève et d’architecture et d’urbanisme à Bogota. Elle est également chercheuse invitée au sein de l’International Law Associates Program en Indonésie. De 2013 à 2017, elle a représenté La Via Campesina lors des négociations de l’ONU sur la Déclaration des droits des paysans et autres travailleurs ruraux. Sandra est une conférencière reconnue sur les droits des femmes rurales et la souveraineté alimentaire, avec plusieurs articles publiés. Depuis 2023, elle dirige le RIPESS, qui se concentre sur l’économie sociale solidaire pour la justice économique, de genre et climatique. Elle s’est impliquée dans l’avancement et la défense des droits humains des communautés paysannes et rurales avec une expérience significative dans la recherche, le renforcement des capacités, l’organisation communautaire et le plaidoyer politique.

Les coauteurs tiennent à souligner la contribution de Hamish Jenkins à la révision et à l’amélioration du contenu de ce document.

[1] Ce résumé était à l’origine la proposition pour notre présentation. Une fois sélectionné, il a été publié dans le programme de la conférence. Depuis sa publication, aucune modification n’a été apportée, à l’exception de corrections mineures.