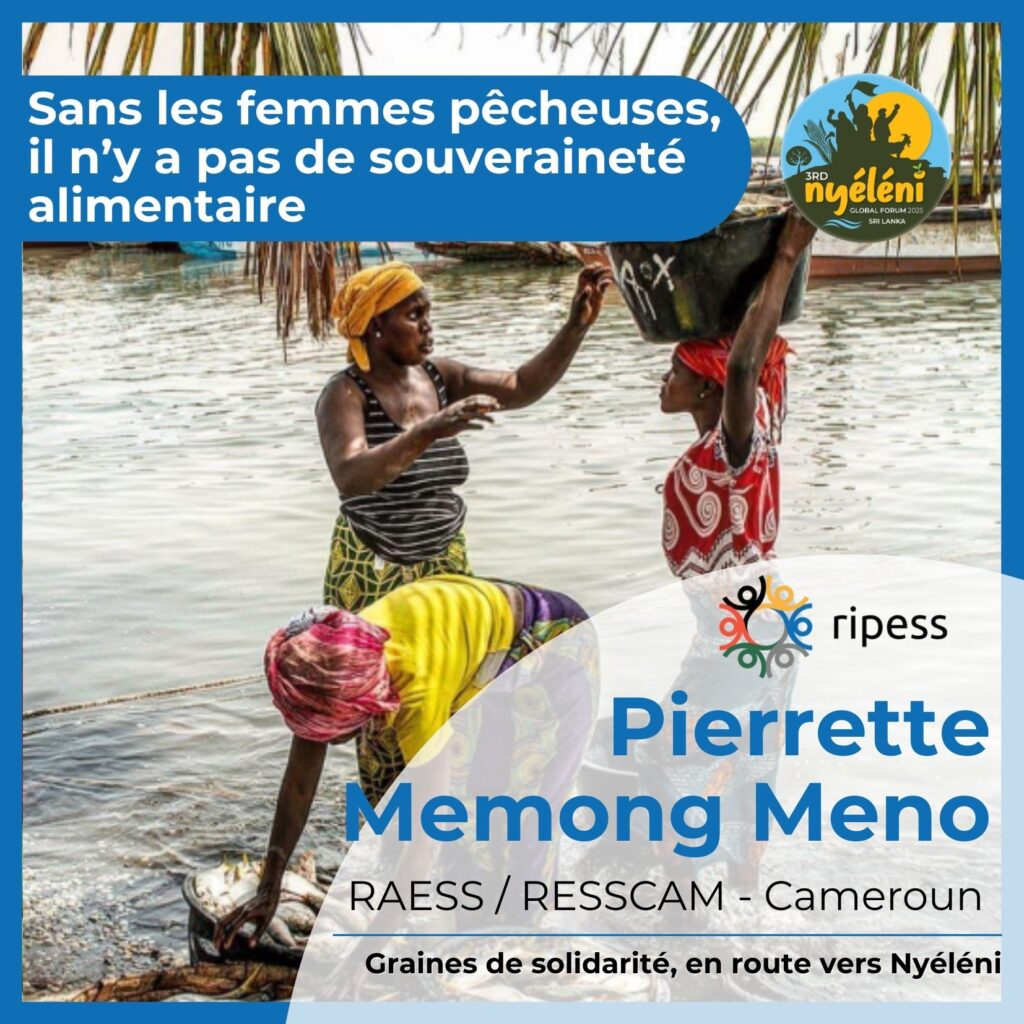

Depuis la commune de Mouanko, dans la région du Littoral au Cameroun, Elise Pierrette Memong Meno, membre du Réseau Africain de l’Économie Sociale et Solidaire (RAESS) et du Réseau National de l’Économie Sociale et Solidaire du Cameroun (RESSCAM), apporte avec elle l’expérience des femmes qui ont transformé la pêche de palourdes (huîtres) en moteur de subsistance et de lutte pour la dignité.

Mouanko, situé le long du fleuve Sanaga, est composé de sept villages où la pêche constitue l’activité économique principale. Les femmes se sont spécialisées dans la récolte de palourdes, approvisionnant des cuisinières venues de Douala — la principale ville économique du pays — et des acheteurs nigérians qui utilisent les coquilles dans leur pharmacopée traditionnelle. Les pêcheuses exercent leur métier pendant cinq mois par an, en respectant le cycle reproductif de l’écosystème, et récoltent entre 30 et 49 brouettes d’huîtres par semaine.

Malgré leur rôle crucial dans l’économie locale, ces travailleuses ont vécu pendant des années dans la précarité, sans protection sociale ni reconnaissance légale. Elles vendaient la chair d’huître entre 3,50 et 5,30 euros, tandis que les hommes revendaient les sacs de coquilles jusqu’à 23 euros, générant une chaîne d’inégalités. Les acheteurs nigérians, qui fixent les prix du marché, les poussaient à rompre le cycle reproductif et à utiliser des filets à mailles fines pour répondre à la demande, menaçant la durabilité de la ressource.

Le défi est clair : mutualiser les ressources et les capacités pour produire dans le respect de la nature, défendre un prix juste, occuper les espaces de décision dans la gestion des ressources naturelles et dans les conseils municipaux, et surtout, revendiquer les droits humains des femmes pêcheuses.

Grâce à l’accompagnement du RESSCAM/RAESS, ces femmes ont entamé un processus de transformation. Elles se sont organisées en coopératives, ont reçu des formations, ont mené des actions de plaidoyer politique et ont commencé à migrer vers le secteur formel. Aujourd’hui, elles améliorent leurs revenus, accèdent à des programmes de protection sociale et participent activement à la gouvernance locale. Ce qui était auparavant isolement et précarité devient aujourd’hui organisation et force collective.

Parmi les solutions en cours figurent le renforcement de l’organisation des pêcheuses, la recherche de marchés équitables et la défense des droits humains. L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est devenue un véritable instrument d’autonomisation des femmes et de souveraineté alimentaire.

Dans sa valise pour Nyéléni, Elise emporte l’expérience de ces femmes courageuses qui, grâce à l’organisation et à la solidarité, ont prouvé qu’un autre modèle économique est possible.